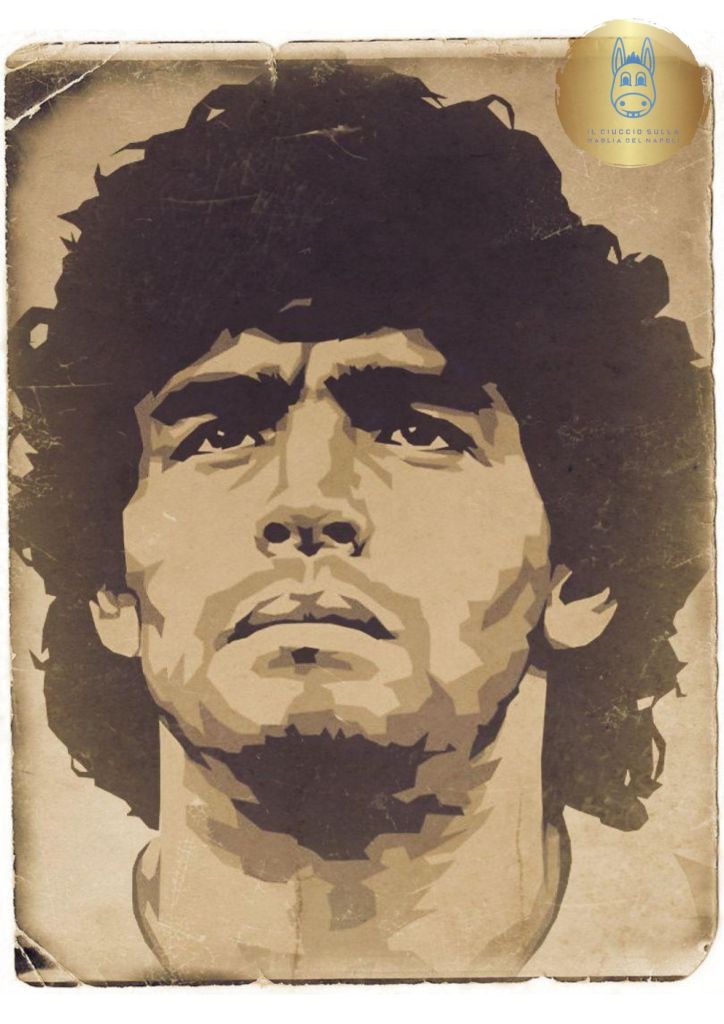

A Napoli c’è un detto che circola con la serietà di un dogma: il 30 ottobre, anniversario della nascita di Diego Armando Maradona, è il vero Natale dei napoletani. Non è un’esagerazione folcloristica. È la sintesi perfetta di un amore che trascende il calcio per diventare fede, identità e riscatto. Per capire cosa Maradona rappresenti per questa città, bisogna mettere da parte le statistiche sportive e addentrarsi nell’anima di un popolo che, prima del suo arrivo, attendeva un messia. Diego non fu solo un calciatore; fu l’eroe che si fece carico di una causa storica, trasformando un pallone in uno strumento di rivoluzione sociale.

Una città in ginocchio: La Napoli prima di Maradona

Per cogliere la portata del miracolo, bisogna prima capire il deserto. Napoli, a metà degli anni ’80, era una città ferita. Portava ancora le cicatrici del terremoto dell’Irpinia e viveva sulla propria pelle la secolare “Questione Meridionale”: un complesso di inferiorità economica, politica e sociale nei confronti del ricco e potente Nord Italia. Questa non era una teoria da libri di storia, ma una “mortificazione sociale” quotidiana, un razzismo invisibile ma palpabile che etichettava i meridionali. La squadra di calcio della città, la S.S.C. Napoli, era lo specchio perfetto di questa frustrazione: fondata nel 1926, in quasi sessant’anni di storia aveva vinto pochissimo, lottando spesso per non retrocedere. Il suo simbolo, non a caso, era diventato il “ciuccio”, l’asino tenace e umile.

Ogni partita contro le squadre del Nord – Juventus, Milan, Inter – non era solo sport. Era la messa in scena di un conflitto sociale, una battaglia simbolica per l’orgoglio. In questo scenario di “attesa messianica”, Napoli non cercava un campione. Cercava un salvatore.

L’avvento: “Voglio essere l’idolo dei ragazzi poveri”

Il 5 luglio 1984, quel salvatore atterrò. Ad accoglierlo allo Stadio San Paolo c’erano 70.000 persone in delirio, un’investitura popolare prima ancora di toccare un pallone. Maradona capì tutto, subito. Non usò il linguaggio di un atleta, ma quello di un rivoluzionario. La sua prima, iconica dichiarazione fu un manifesto politico: “Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono com’ero io a Buenos Aires”.

Si schierò apertamente, definendo la lotta per lo scudetto una guerra contro il “nord dei ricchi”. La sua scelta di unirsi a una squadra in difficoltà fu vista come un atto di solidarietà, un re che sceglie di combattere per gli ultimi. E mantenne la promessa. In sette anni, trasformò una squadra abituata a perdere in una potenza europea. Il 10 maggio 1987, la profezia si compì: il Napoli vinse il suo primo, storico scudetto. Per la città non fu una vittoria sportiva, ma un “riscatto sociale contro il nord Italia” , la guarigione di una ferita secolare. A quel trionfo seguirono un’altra Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa UEFA. L’impossibile era diventato realtà.

La parabola del campo di fango: L’atto che lo rese santo

Se le vittorie lo resero un re, un singolo evento lo consacrò come divinità. Accadde il 18 marzo 1985, in un campetto sperduto di Acerra. Un bambino, Luca Quarto, aveva bisogno di una costosa operazione al palato. Per raccogliere i fondi necessari, si organizzò una partita di beneficenza. Il campo era una distesa di fango, un rischio enorme per le gambe del giocatore più forte del mondo. Il presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, gli proibì categoricamente di giocare.

La risposta di Maradona è entrata nella leggenda. Sfidò la società, pagò di tasca propria i 12 milioni di lire della sua assicurazione e scese in campo in quella “risaia”. “Che si fottessero i Lloyd di Londra! Questa partita si deve giocare per quel bambino”, avrebbe detto.

In quel gesto c’era tutto: la ribellione contro il potere, la generosità e l’identificazione totale con la sua gente. Non era un dio distante e irraggiungibile. Era un dio che scendeva nel fango, sporcandosi per e con il suo popolo. Quell’atto di amore incondizionato, più di ogni gol, lo ha reso intoccabile, un santo laico.

L’eredità vivente: Una città diventata santuario

Oggi, camminare per Napoli significa percorrere le tappe di un pellegrinaggio maradoniano. La città è un santuario a cielo aperto. L’epicentro del culto è nei Quartieri Spagnoli, dove un enorme murale del 1990 è diventato un altare adornato di sciarpe, foto e messaggi da tutto il mondo. Questo luogo, da solo, ha attirato circa sei milioni di visitatori nel 2023, superando Pompei e diventando la seconda attrazione più visitata d’Italia dopo il Colosseo.

Il culto si estende ovunque: dal gigantesco murale “Dios Umano” di Jorit a San Giovanni a Teduccio, al Bar Nilo che custodisce come una reliquia un capello del campione , fino alle immancabili statuette del presepe in Via San Gregorio Armeno. Maradona non è solo un ricordo, è un’industria culturale ed economica che continua a plasmare l’identità e il destino della città.

L’uomo che ha donato l’autostima

Maradona per Napoli non è stato solo il più grande calciatore di tutti i tempi. È stato l’uomo che ha restituito a un popolo l’orgoglio, la dignità e l’autostima. Ha incarnato la rivincita degli ultimi, la prova vivente che il genio può nascere ovunque e che anche chi parte svantaggiato può raggiungere la vetta del mondo. I napoletani hanno saputo separare l’uomo, con tutte le sue fragilità e i suoi demoni, dal simbolo, l’icona divina e immortale della loro redenzione.

Ecco perché il termine “D10S” non è blasfemia. È semplicemente la descrizione più accurata del suo ruolo. Per Napoli, Diego Armando Maradona non è morto. Si è solo trasferito dal campo da gioco al regno eterno del mito.

Giulio Ceraldi

Forza Napoli. Sempre.

Lascia un commento